弗拉基米爾·伊里奇·列寧(Vladimir Lenin):生平、思想與歷史地位深度解讀

弗拉基米爾·伊里奇·列寧(Vladimir Lenin)是蘇維埃社會主義共和國聯盟的締造者、布爾什維克黨的創始人,也是20 世紀最具影響力的政治家之一。本文詳細回顧了列寧的傳奇一生、革命理論(列寧主義) 及其對世界的影響,幫助讀者深入理解這位歷史巨人所代表的政治價值觀與意識形態,您可以通過8values 政治價值觀傾向測試來探索自己的意識形態立場。

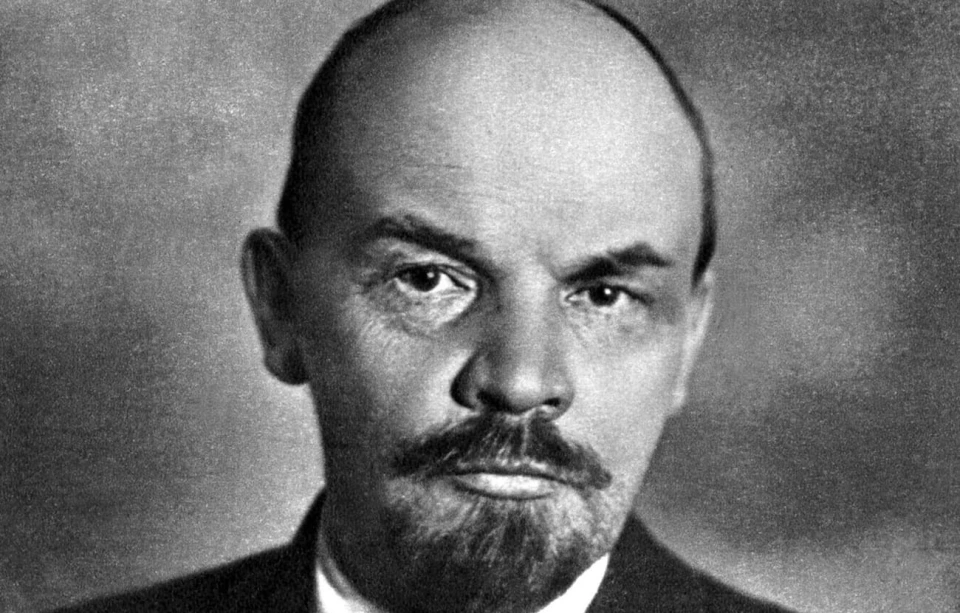

弗拉基米爾·伊里奇·列寧(Vladimir Ilyich Lenin,1870 年4 月22 日—1924 年1 月21 日),原名弗拉基米爾·伊里奇·烏里揚諾夫(Vladimir Ilyich Ulyanov),出生於俄國辛比爾斯克(現烏里揚諾夫斯克市)。他是一位偉大的無產階級革命家、政治家、理論家、思想家,曾擔任蘇聯人民委員會主席(即蘇聯總理)等重要職務。列寧是世界上第一個社會主義國家的締造者,也是世界上第一個無產階級執政黨的創建者,他成功地領導了俄國十月社會主義革命,使社會主義從科學理論轉變為偉大實踐。

弗拉基米爾·列寧(Vladimir Lenin)的求學與革命啟蒙

列寧的早年生活和求學之路為他後來的革命生涯奠定了基礎。他於1870 年4 月22 日(俄歷4 月10 日)誕生於伏爾加河畔的辛比爾斯克市。列寧從小勤奮好學,在辛比爾斯克古典中學讀書期間成績優異,幾乎所有功課都獲得了最高分,並於1887 年獲得金質獎章畢業。

青少年時期,列寧親眼目睹了城市貧民和附近農民的困苦生活,內心激發了對勞動群眾的同情和對社會現狀的強烈不滿。他廣泛閱讀了俄國革命民主主義者的進步著作,並受到革命民主主義思想的深刻影響。在中學高年級時,他首次接觸到馬克思主義,閱讀了哥哥亞歷山大(Alexander Ulyanov)帶回家的《資本論》。

1887 年5 月,在列寧即將中學畢業之際,他的哥哥亞歷山大因參與謀刺沙皇的行動被逮捕並殺害。這一事件對列寧產生了巨大的影響,他堅定地表示:“我們不走這條路”。同年8 月,列寧進入喀山大學法律系學習,但年底就因為參加進步學生運動被捕並遭放逐。翌年秋天,他返回喀山,加入了馬克思主義小組,開始系統研究馬克思(Karl Marx)的《資本論》和普列漢諾夫(Georgi Plekhanov)的著作,最終成為一名馬克思主義者。

1891 年,列寧通過了聖彼得堡大學法律系的校外考試,獲得優等生畢業文憑。隨後他取得了律師助理資格,並在薩馬拉地方法院經常為貧苦農民辯護。

建黨鬥爭與列寧主義(Leninism)的形成

1893 年8 月,列寧來到聖彼得堡,組織和領導馬克思主義小組活動,積極傳播馬克思主義。他通過撰寫理論著作來批判當時的錯誤思潮,例如1894 年撰寫《什麼是“人民之友”以及他們如何攻擊社會民主黨人? 》,批判自由主義民粹派(Populism)的觀點。

1895 年,列寧回國後將聖彼得堡的馬克思主義小組聯合起來,成立了聖彼得堡工人階級解放鬥爭協會。同年底,他因被內奸告密而入獄,隨後於1897 年被流放到西伯利亞。在流放期間,他完成了《俄國資本主義的發展》一書,並開始使用“列寧”這個筆名。 1900 年流放結束後,列寧轉赴西歐,與馬爾托夫(Julius Martov)合作創辦了全俄第一份馬克思主義政治報紙《火星報》(Iskra)。

在建黨鬥爭中,列寧確立了其核心理論。 1901 年至1902 年,列寧撰寫了《怎麼辦? 》(What Is to Be Done?),批評了黨內的“經濟派”路線和伯恩施坦(Eduard Bernstein)的修正主義。他提出了將黨建設成一個以“職業革命家”為先鋒核心、具有嚴密組織紀律的機構的思想,即民主集中製。

1903 年,俄國社會民主工黨在布魯塞爾召開代表大會,形成了以列寧(Vladimir Lenin)為核心的布爾什維克( Bolshevik ,意為多數派)。布爾什維克及其思想體系的產生,標誌著列寧主義( Leninism )的形成。列寧主義被後人稱為“帝國主義和無產階級革命時期的馬克思主義”,它是在俄國實踐基礎上對馬克思主義基本理論的修訂與補充。

列寧主義最大的特徵是其“無產階級專政”的理論。列寧認為,在帝國主義階段,無產階級政黨取得政權只能通過暴力革命的手段。他強調,在獲得政權後,即使資產階級已經不存在,仍有必要採取專政的方式來保衛無產階級政權,而不應保留資產階級民主制度。

在哲學理論方面,列寧在《哲學筆記》中,明確提出了對立統一是唯物辯證法的核心的重大命題,實現了唯物辯證法史上的重大突破。他還撰寫了《唯物主義和經驗批判主義》,系統闡明了辯證唯物主義和歷史唯物主義的基本原理。

第一次世界大戰與對帝國主義的分析

在第一次世界大戰期間(1914—1918 年),列寧堅持無產階級國際主義立場。他嚴厲譴責第二國際(Second International)多數領袖背棄反戰決議,支持本國政府進行戰爭的行為(社會沙文主義)。列寧提出了“變帝國主義戰爭為國內戰爭”的口號。

基於帝國主義經濟政治發展不平衡的規律,列寧在1915 年提出了“社會主義可能首先在少數甚至在單獨一個資本主義國家內獲得勝利”的思想,這是他對社會主義革命理論的劃時代新貢獻。 1916 年,列寧撰寫了《帝國主義是資本主義的最高階段》,全面分析了帝國主義的本質、特徵和基本矛盾,指出帝國主義是無產階級社會主義革命的前夜。

領導十月革命(October Revolution)

1917 年俄國二月革命推翻了沙皇尼古拉二世(Nicholas II)。列寧(Vladimir Lenin)深知需要立即返回俄國,在瑞士社會民主黨人的幫助下,他乘坐由德國安排的“密封列車”經過德境,於1917 年4 月16 日抵達彼得格勒(Petrograd)。

歸國後,列寧迅速成為革命運動的領袖。他提出了著名的《四月提綱》 ,指出俄國革命必須由資產階級民主革命向無產階級社會主義革命過渡,並提出了“一切權力歸蘇維埃”的口號。

同年7 月,在“七月流血事件”後,臨時政府通緝列寧。他潛伏在拉茲里夫湖畔的草棚裡,並完成了《國家與革命》(The State and Revolution)的寫作。

1917 年10 月,列寧從芬蘭秘密返回彼得格勒,親自指揮武裝起義。 11 月7 日(俄歷10 月25 日),擁護布爾什維克的工人、士兵和水兵佔領臨時政府所在地冬宮(Winter Palace),宣告推翻俄國臨時政府。史稱“十月革命” 。

同月8 日,列寧當選為第一屆工農政府——人民委員會主席。世界上第一個社會主義國家由此誕生。新政府頒布了《和平法令》和《土地法令》,並於12 月組建了全俄肅清反革命及怠工非常委員會(簡稱契卡,Cheka)。

鞏固政權與蘇維埃國家的建設

十月革命成功後,新生的蘇維埃政權面臨著國內外反動勢力的威脅,包括資產階級臨時政府殘餘力量的反撲以及英、法、美、日等14 個資本主義國家的武裝干涉。列寧指出,迫切需要鞏固新生的蘇維埃政權,推行無產階級專政是鞏固政權最根本的舉措。

戰時共產主義與新經濟政策(NEP)

為了最大限度地保障物資供應以應對國內戰爭(1918—1920 年),蘇俄於1918 年6 月實施了“戰時共產主義”政策。該政策主要包括強制徵收農民糧食(餘糧收集制)、國有化大中企業、實行計劃配給制和嚴格的工人管理制度。

然而,戰時共產主義政策導致了經濟崩潰和嚴重的飢荒(1921 年),據估計約有500 多萬人餓死。農民對徵糧產生強烈抵觸情緒,發生了坦波夫叛亂,喀琅施塔得水兵也發生了暴動。

列寧實事求是地分析了形勢,承認之前的計劃存在錯誤。自1921 年3 月21 日開始,蘇俄放棄戰時共產主義,轉而實行“新經濟政策”(New Economic Policy, NEP)。新經濟政策的主要內容包括:以糧食稅代替餘糧收集制、允許商品買賣、放鬆外貿管制以及允許一定程度的私企經濟存在。新經濟政策使蘇俄經濟逐漸恢復,至1928 年工農業產量成功恢復到1913 年的水平。

在經濟建設中,列寧在1920 年提出了著名的口號: “共產主義就是蘇維埃政權加全國電氣化” 。他十分重視全俄電氣化計劃(GOELRO),稱其為“第二個黨綱” 。

執政黨建設與反對官僚主義

列寧高度重視執政黨建設和蘇維埃政權建設。他強調黨必須不斷加強自身建設、提高執政能力、發揚黨內民主,並執行嚴格的紀律以維護黨的先進性和統一性。為了提高全黨的馬克思主義理論水平,列寧推動大規模出版經典著作,並在全國范圍內創辦各級地方黨校。

列寧認為,反對官僚主義是蘇維埃國家的“政治內部任務”。他大力發展社會主義民主,認為發揚民主是克服官僚主義的根本政治措施。列寧強調,要通過不斷擴大和實現人民的民主權利,例如實行選舉制、確保人民群眾擁有對國家官員的監督和罷免權( recall rights),以人民的力量製約權力。他認為,人民群眾的監督是最能反映人民民主實質的,是防止和克服官僚主義的有效手段。

外交政策與共產國際(Comintern)

列寧時期,蘇維埃俄國(後為蘇聯)的對外政策指導原則是維護民族平等和獨立自主,爭取世界和平和國際合作。

在對資本主義國家關係上,列寧主張進行必要的“妥協”,以實現“和平共處”的方針。例如,為了贏得暫時的和平鞏固政權,列寧力排眾議,堅決主張同德國簽訂了《布列斯特和約》(Treaty of Brest-Litovsk),儘管條件十分苛刻。

為打破帝國主義的經濟封鎖,列寧致力於與各國建立正常的外交貿易關係,例如在1921 年與英國簽訂了通商條約。

在國際共產主義運動方面,列寧在第一次世界大戰導致第二國際瓦解後,在理論和組織上做了大量準備工作,於1919 年3 月初在莫斯科成立了共產國際( Communist International,即第三國際)。共產國際致力於團結各國社會黨左派力量,制定了國際共產主義運動的戰略和策略原則。

列寧高度關注殖民地和被壓迫民族的解放運動。他熱情支持中國人民反抗列強侵略和封建壓迫的正義鬥爭。蘇俄政府在列寧的指示下,曾在1919 年7 月25 日表示要歸還沙皇政府從中國掠奪的一切被佔領土。不過,儘管北洋政府多次派員磋商,蘇俄拒絕放棄中東鐵路(Chinese Eastern Railway)和從喀爾喀蒙古(Outer Mongolia)退兵。

晚年生活、逝世與身後的研究

由於緊張的革命與戰爭工作,以及1918 年8 月30 日社會革命黨人卡普蘭(Fanny Kaplan)的槍擊,列寧的健康受到嚴重損害。

1922 年4 月,列寧頸部的子彈被取出。同年5 月,他第一次中風,導致右側部分癱瘓。 1922 年12 月,他第二次中風後停止政治活動。在第一次中風後,列寧完成了一份遺囑(Testament),評論了六位蘇共高級領導人,包括托洛茨基(Leon Trotsky)、約瑟夫·斯大林(Joseph Stalin) 、季諾維也夫(Grigory Zinoviev)、加米涅夫(Lev Kamenev)、布哈林(Nikolai Bukharin)和皮達可夫(Georgy Pyatakov)。

在1923 年1 月4 日的口授記錄補充中,列寧建議想辦法將斯大林從總書記的位置上調開,因為他“太粗暴”。 1923 年3 月,列寧第三次中風,此後直到去世一直臥床不起,也不能說話。

1924 年1 月21 日18 時50 分,列寧在戈爾基村(Gorki)因中風逝世,享年54 歲。醫學專家在解剖時認為,列寧的死因是血管壁硬化(動脈硬化),病因在頸動脈。

列寧逝世後,他的遺體被安葬在莫斯科紅場西側的列寧墓(Lenin's Mausoleum )中。

列寧大腦研究與歷史評價

列寧逝世後,為了研究其大腦的特殊之處,蘇聯成立了專門的實驗室。德國著名神經學家奧斯卡爾·福格特(Oskar Vogt)主持了研究。福格特在1927 年的報告中指出,列寧的大腦結構與常人不同,他的錐體細胞非常發達,連接纖維十分有力,認為列寧的大腦質地更高。

列寧被全世界共產主義者普遍認同為“國際無產階級革命的偉大導師和精神領袖”。

- 約瑟夫·斯大林( Joseph Stalin )讚揚列寧(Vladimir Lenin)樸實謙遜、不擺架子的特點,並評價列寧演說中的邏輯“好像萬能的觸角” 。

- 孫中山(Sun Yat-sen)高度欽佩列寧,認為他是將理論變為現實的“萬夫之雄”。

- 丘吉爾(Winston Churchill )曾評價,對於俄國人民來說,最壞的事情莫過於列寧的誕生,而第二壞的事情則是他的死亡。

- 尼赫魯(Jawaharlal Nehru,印度前總理)則認為,列寧的理論不斷煥發生機,他是現在為數不多的不朽世界人物之一。

列寧主義作為馬克思主義在帝國主義和無產階級革命時代的新發展和新成果,開闢了馬克思主義民族化之路。有中國學者認為,列寧的思想在馬克思主義發展史上起著承上啟下的作用,對於全面實現社會主義現代化仍具有重要的啟迪意義和借鑒價值。

如果您對不同意識形態的起源和影響感興趣,可以通過8values 所有結果意識形態頁面了解更多信息,更多內容請繼續瀏覽我們的官方博客。