宗教安那其主義(Religious Anarchism)| 8values 政治測試意識形態解讀

探索宗教安那其主義(Religious Anarchism)的核心理念、歷史淵源及不同宗教傳統中的體現。了解這一結合信仰與反權威的政治哲學,以及它如何塑造去中心化、非暴力的社會願景。立即進行8Values 測試,發現你的政治傾向。

在政治哲學思想的廣闊圖景中,安那其主義(Anarchism)以其對所有強制性等級制度和國家權力的根本反對而聞名。然而,當我們談及“宗教安那其主義(Religious Anarchism)”時,許多人可能會感到困惑,因為它似乎將兩種看似對立的概念——“無神無主(Ni Dieu ni maître!)”這一經典無政府主義口號所代表的無神論傾向,與宗教信仰結合在一起。但事實是,宗教安那其主義並非一個自相矛盾的近期發明,它擁有悠久而復雜的歷史,始終與世俗安那其主義(Secular Anarchism)並存,並對既有的權力結構和製度化宗教發起深刻批判。

宗教安那其主義是一種獨特的政治哲學流派,它將無政府主義(Anarchism)原則與特定的宗教或靈性思想融為一體,主張通過宗教價值觀來支持反對等級制度、強制性權威和國家權力的社會組織形式。本篇文章將深入探討宗教安那其主義(Religious Anarchism)的核心理念、其在主要宗教傳統中的體現,以及它與傳統無政府主義之間既衝突又互補的複雜關係。

宗教安那其主義的核心理念:反權威與精神自由

宗教安那其主義者的核心主張在於,真正的宗教精神與無政府主義(Anarchism)的平等、自由、互助和去中心化(Decentralization)原則是完全一致的。他們普遍認為,任何形式的強制性權威,無論是世俗的國家權力,還是製度化的宗教機構,都違背了其宗教的核心教義,如愛、正義與和平。

具體而言,宗教安那其主義(Religious Anarchism)通常包含以下幾個關鍵特徵:

- 對國家與等級制度的根本批判:宗教安那其主義者將國家視為一種暴力、欺騙和偶像崇拜的形式。他們認為,國家及其機構通過強制和壓迫來維持秩序,這與許多宗教教義中對愛、自由和神聖權威的強調背道而馳。他們否定一切世俗權威,認為真正的信仰應超越制度化宗教的束縛,強調個體與神(或更高靈性原則)的直接聯繫。

- 精神自由與道德指引:在他們看來,真正的權威不應來自人間政府或宗教等級制度,而是源於上帝或存在於每個個體內的靈性原則,通過良知和理性得以表達。這種對精神自由的追求,促使他們拒絕外部強加的道德律法,轉而尋求內在的道德自治。

- 非暴力與和平主義(Pacifism) :許多宗教安那其主義者,尤其是基督教無政府主義者(Christian Anarchists),堅定地主張非暴力。他們認為非暴力是抵抗壓迫和實現社會變革的有效方式,並且是其宗教信仰的必然要求。他們相信暴力只會滋生更多的暴力,目的永遠不能證明手段的正當性。

- 去中心化的共同體與互助(Mutual Aid) :宗教安那其主義倡導建立基於自願聯合、平等互助的去中心化社區形式,而不是由教會或國家等集中權威控制的結構。

- 社會公正與反資本主義(Anti-capitalism) :他們常常批評資本主義(Capitalism)制度,認為它導致不平等和剝削,與宗教倫理中對正義和關懷弱勢群體的教導相衝突。

宗教安那其主義的歷史淵源:跨越信仰的無政府思潮

宗教安那其主義(Religious Anarchism)並非單一的信仰體系,而是存在於多種宗教傳統中,並有其獨特的歷史發展脈絡。

基督教安那其主義(Christian Anarchism)

基督教安那其主義是宗教安那其主義(Religious Anarchism)中最主要且研究最為廣泛的流派。它主張無政府主義原則內在於基督教信仰和福音書中。

- 舊約中的反權威思想:法國哲學家和基督教無政府主義者雅克·埃呂爾(Jacques Ellul)指出,《士師記》(Judges)的結尾記載了以色列沒有國王,人人各行其是的情況。後來在《撒母耳記上》,以色列人要求立王像其他民族一樣,但上帝明確表示他們拒絕了他作為他們的王,並警告人類國王將帶來軍國主義、徵兵和高額稅收。這些記載被基督教無政府主義者解讀為對世俗國家權力的一種早期批判,認為在上帝的律法下,以色列人最初生活在一個去中心化的部落聯盟中,上帝是唯一的權威。

- 新約中的耶穌教導:基督教無政府主義(Christian Anarchism)的核心基礎是耶穌的教導,特別是《登山寶訓》(Sermon on the Mount)。亞歷山大·克里斯托亞諾普洛斯(Alexandre Christoyannopoulos)解釋說,《登山寶訓》完美地闡釋了耶穌關於愛與寬恕的核心教導,這與國家建立在暴力之上的本質相衝突。基督教無政府主義者認為,基督徒只對上帝的權威負責,這種權威體現在耶穌的教導中,因此他們拒絕人類政府對社會擁有最終權威。

- 早期基督教(Early Church) :早期的基督徒社區,例如《使徒行傳》(Acts)中描述的耶路撒冷團體,似乎實踐了無政府共產主義(Anarcho-communism)的生活方式,他們分享財產和勞作。他們因為拒絕崇拜羅馬皇帝而受到迫害,而非僅僅因為信仰耶穌基督。

- 現代先驅與運動:

- 列夫·托爾斯泰(Leo Tolstoy) :他是基督教無政府主義(Christian Anarchism)最著名的倡導者之一。托爾斯泰深受《登山寶訓》的影響,主張非暴力抵抗、反國家主義和簡樸生活。他的著作《上帝之國就在你心中》(_The Kingdom of God Is Within You_)被認為是現代基督教無政府主義(Christian Anarchism)的關鍵文本。他認為,所有發動戰爭的政府以及支持這些政府的教會,都違背了基督教的非暴力原則。

- 再洗禮派(Anabaptists) :16 世紀歐洲的激進宗教團體,他們反對嬰兒洗禮和國家教會,主張信仰自由和社區自治,被認為是現代無政府主義的宗教先驅。

- 掘地者(Diggers) :17 世紀英格蘭內戰期間,由杰拉德·溫斯坦利(Gerrard Winstanley)領導的掘地者團體,提倡公社所有製和小塊耕地為單位的社會經濟組織,也被視為現代無政府主義的先驅。

- 天主教工人運動(Catholic Worker Movement) :由多蘿西·戴(Dorothy Day)和彼得·莫林(Peter Maurin)於20 世紀30 年代創立,致力於非暴力、個人主義和自願貧困,並在美國各地建立了“接待之家”以幫助無家可歸者。

猶太安那其主義(Jewish Anarchism)

猶太傳統中也存在無政府主義(Anarchism)的思潮。雖然許多著名無政府主義者(如艾瑪·戈爾德曼(Emma Goldman)和諾姆·喬姆斯基(Noam Chomsky))具有猶太裔背景,但明確的宗教安那其主義者(Religious Anarchists)相對較少。

- 舊約中以色列人選擇國王前的無領導時期,被視為具有無政府傾向。

- 卡巴拉派拉比耶胡達·阿什拉格(Yehuda Ashlag)是一位正統卡巴拉派拉比,他倡導一種基於卡巴拉原則的自由意志共產主義(Libertarian Communism),稱之為利他共產主義(Altruist Communism),主張建立一個沒有強制性政府的國際公社網絡。

- 拉比揚凱夫-邁耶·扎爾金德(Yankev-Meyer Zalkind)認為《塔木德》(Talmud)的倫理與無政府主義(Anarchism)密切相關。

- 基布茲(Kibbutzim) :以色列的農業公社,曾以共享財產和高度平等為特徵,被諾姆·喬姆斯基視為社會模式。

佛教安那其主義(Buddhist Anarchism)

佛教(Buddhism)哲學,特別是對西方思想家而言,常被認為與無政府主義(Anarchism)原則相契合。

- 佛教強調非暴力、慈悲和正念。

- 加里·斯奈德(Gary Snyder)等詩人認為,國家助長了貪婪、慾望和無知,阻礙了眾生內在的智慧、愛與慈悲的自然流露,因此應該被更好的製度(即無政府主義)取代。

- 《迦羅摩經》(Kalama Sutta)鼓勵批判性思維,質疑一切權威和教條,將個人選擇置於首位。

- 禪宗僧侶市川白弦(Hakugen Ichikawa)曾提出“佛教-無政府主義-共產主義”的社會思想。

伊斯蘭安那其主義(Islamic Anarchism)

伊斯蘭教(Islam)傳統中也存在反權威的特質。伊斯蘭安那其主義(Islamic Anarchism)認為,人只應服從上帝的權威,因此人類的世俗權威是非法的。

- 15 世紀的革命家謝赫·貝德雷丁(Sheikh Bedreddin)主張所有宗教平等和財產公有。

- 蘇菲主義(Sufism)也常被認為具有反權威特質。

道家安那其主義(Taoist Anarchism)

中國古代的道家思想(Taoism)被認為是無政府主義(Anarchism)思想的雛形之一。

- 老子和莊子等道家思想家批評權威,主張“無為而治”,認為統治者越少干預,社會就越穩定有效。

- 鮑敬言(Bao Jingyan)等一些道家思想家明確倡導無政府狀態。

宗教與無政府主義(Anarchism)的複雜關係:衝突與兼容

無政府主義(Anarchism)與宗教之間的關係並非總是和諧的,而是充滿了衝突與微妙的兼容性。

傳統觀念的衝突

許多無政府主義者傳統上對有組織的宗教持懷疑甚至強烈反對的態度。他們認為宗教(特別是製度化的形式)往往與權威和等級制度(Hierarchy)緊密相連,並通過神聖化的方式為國家(State)和統治階級提供合法性,從而成為壓迫和不平等的來源。因此,許多無政府主義者以“沒有上帝,沒有主人!(Ni Dieu ni maître!)”為口號,來表達他們對所有形式權威的拒絕,包括神聖權威。威廉·戈德溫(William Godwin)、麥克斯·施蒂納(Max Stirner)和米哈伊爾·巴枯寧(Mikhail Bakunin)等早期無政府主義思想家都明確表達了對宗教機構或信仰本身的批判。

兼容性與“第三條道路”

然而,宗教安那其主義(Religious Anarchism)的存在本身就證明了這種關係並非絕對的負面連接。宗教安那其主義者認為,他們所信仰的宗教,如果回歸其“純粹”或“原始”的教導,實際上是反權威(Anti-authoritarian)和解放性的。他們主要批判的是製度化的宗教組織及其對世俗權力的支持,而非個體信仰的靈性核心。

此外,一些學者指出,政治意識形態本身也常常展現出“宗教性”特徵。例如,安那其主義(Anarchism)也擁有其“教義和哲學核心”、共享的歷史敘事、社會和製度維度、倫理和法律維度、實踐和儀式元素,以及物質和情感體驗。這表明“宗教”和“政治意識形態”之間的界限是模糊且多孔的,需要更細緻的理解。

宗教安那其主義的實踐與現代意義

宗教安那其主義(Religious Anarchism)不僅是一種哲學思想,也體現在具體的社會實踐中。

- 非暴力直接行動:許多宗教安那其主義者通過非暴力抵抗(Non-violent resistance)、公民不服從(Civil disobedience)和社區建設來追求社會變革。這包括拒絕服兵役、拒絕納稅(以避免資助戰爭等不道德行為)、以及建立互助社群等。

- 簡樸生活與倫理選擇:一些追隨者提倡簡樸生活(Simple living)和素食主義(Vegetarianism),將其視為拒絕資本主義物質主義和擴展慈悲心的實踐。

- 當代復興:進入21 世紀,宗教安那其主義(Religious Anarchism)思想呈現出複興的跡象,出現了新的研究、出版物和在線社區,特別是在基督教、新異教、佛教和伊斯蘭教等傳統中。

宗教安那其主義(Religious Anarchism)為我們提供了一個獨特的視角,去審視信仰、權威與自由之間的複雜互動。它挑戰了我們對“無政府主義”和“宗教”的刻板印象,展示了靈性追求如何成為抵抗壓迫和構建公正社會願景的強大動力。通過結合深厚的精神信仰與激進的社會批判,宗教安那其主義(Religious Anarchism)不僅致力於外部的社會變革,也強調個體的道德轉化和內在解放。

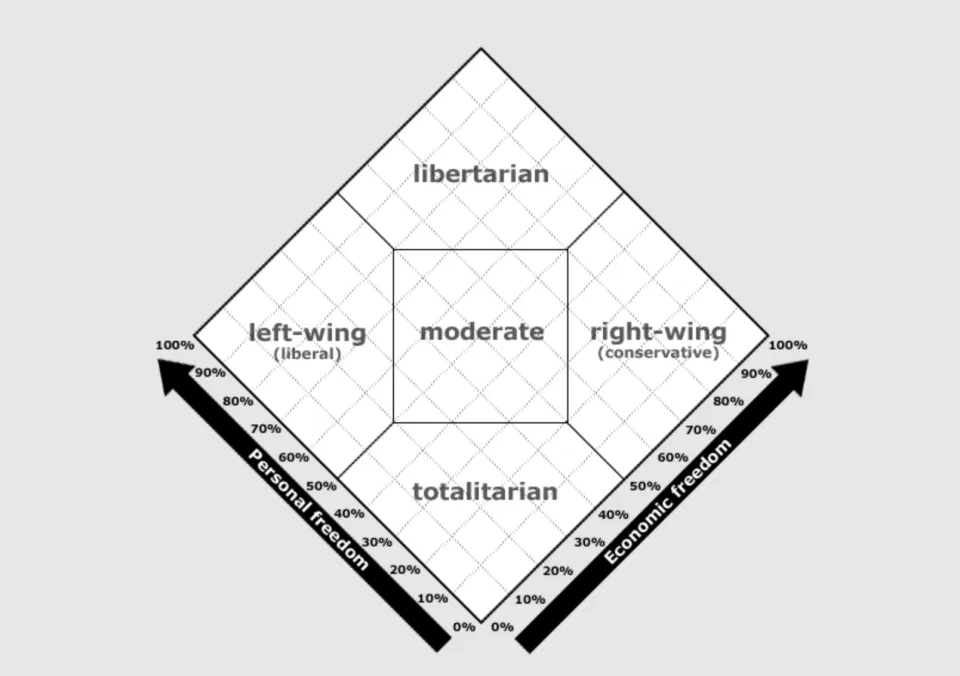

如果你對自己的政治傾向感到好奇,想知道你的價值觀與哪種意識形態最為契合,歡迎進行8Values 政治傾向測試,探索你獨特的政治光譜,並查閱全部結果共52 種意識形態的詳細解讀,深入了解不同政治思潮的魅力與內涵。此外,您也可以在我們的博客中找到更多關於政治理論和其現實應用的文章。