弗拉基米尔·伊里奇·列宁(Vladimir Lenin):生平、思想与历史地位深度解读

弗拉基米尔·伊里奇·列宁(Vladimir Lenin)是苏维埃社会主义共和国联盟的缔造者、布尔什维克党的创始人,也是 20 世纪最具影响力的政治家之一。本文详细回顾了列宁的传奇一生、革命理论(列宁主义) 及其对世界的影响,帮助读者深入理解这位历史巨人所代表的政治价值观与意识形态,您可以通过 8values 政治价值观倾向测试来探索自己的意识形态立场。

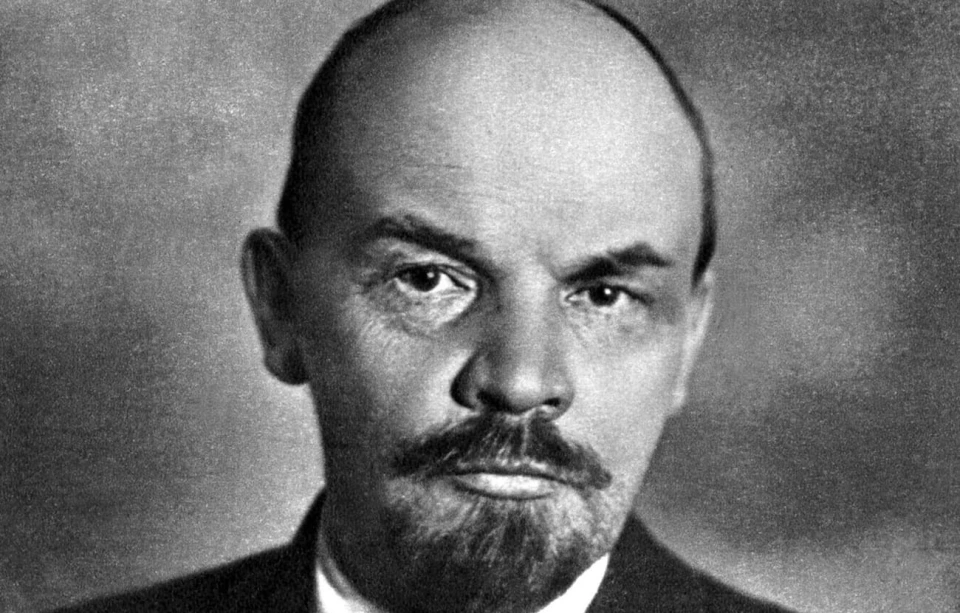

弗拉基米尔·伊里奇·列宁(Vladimir Ilyich Lenin,1870 年 4 月 22 日—1924 年 1 月 21 日),原名弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫(Vladimir Ilyich Ulyanov),出生于俄国辛比尔斯克(现乌里扬诺夫斯克市)。他是一位伟大的无产阶级革命家 、政治家、理论家、思想家 ,曾担任苏联人民委员会主席(即苏联总理)等重要职务。列宁是世界上第一个社会主义国家的缔造者,也是世界上第一个无产阶级执政党的创建者,他成功地领导了俄国十月社会主义革命,使社会主义从科学理论转变为伟大实践。

弗拉基米尔·列宁(Vladimir Lenin)的求学与革命启蒙

列宁的早年生活和求学之路为他后来的革命生涯奠定了基础。他于 1870 年 4 月 22 日(俄历 4 月 10 日)诞生于伏尔加河畔的辛比尔斯克市。列宁从小勤奋好学,在辛比尔斯克古典中学读书期间成绩优异,几乎所有功课都获得了最高分,并于 1887 年获得金质奖章毕业。

青少年时期,列宁亲眼目睹了城市贫民和附近农民的困苦生活,内心激发了对劳动群众的同情和对社会现状的强烈不满。他广泛阅读了俄国革命民主主义者的进步著作,并受到革命民主主义思想的深刻影响。在中学高年级时,他首次接触到马克思主义,阅读了哥哥亚历山大(Alexander Ulyanov)带回家的《资本论》。

1887 年 5 月,在列宁即将中学毕业之际,他的哥哥亚历山大因参与谋刺沙皇的行动被逮捕并杀害。这一事件对列宁产生了巨大的影响,他坚定地表示:“我们不走这条路”。同年 8 月,列宁进入喀山大学法律系学习,但年底就因为参加进步学生运动被捕并遭放逐。翌年秋天,他返回喀山,加入了马克思主义小组,开始系统研究马克思(Karl Marx)的《资本论》和普列汉诺夫(Georgi Plekhanov)的著作,最终成为一名马克思主义者。

1891 年,列宁通过了圣彼得堡大学法律系的校外考试,获得优等生毕业文凭。随后他取得了律师助理资格,并在萨马拉地方法院经常为贫苦农民辩护。

建党斗争与列宁主义(Leninism)的形成

1893 年 8 月,列宁来到圣彼得堡,组织和领导马克思主义小组活动,积极传播马克思主义。他通过撰写理论著作来批判当时的错误思潮,例如 1894 年撰写《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人?》,批判自由主义民粹派(Populism)的观点。

1895 年,列宁回国后将圣彼得堡的马克思主义小组联合起来,成立了圣彼得堡工人阶级解放斗争协会。同年底,他因被内奸告密而入狱,随后于 1897 年被流放到西伯利亚。在流放期间,他完成了《俄国资本主义的发展》一书,并开始使用“列宁”这个笔名。1900 年流放结束后,列宁转赴西欧,与马尔托夫(Julius Martov)合作创办了全俄第一份马克思主义政治报纸《火星报》(Iskra)。

在建党斗争中,列宁确立了其核心理论。1901 年至 1902 年,列宁撰写了《怎么办?》(What Is to Be Done?),批评了党内的“经济派”路线和伯恩施坦(Eduard Bernstein)的修正主义。他提出了将党建设成一个以“职业革命家”为先锋核心、具有严密组织纪律的机构的思想,即民主集中制。

1903 年,俄国社会民主工党在布鲁塞尔召开代表大会,形成了以列宁(Vladimir Lenin)为核心的布尔什维克(Bolshevik,意为多数派)。布尔什维克及其思想体系的产生,标志着列宁主义(Leninism)的形成。列宁主义被后人称为“帝国主义和无产阶级革命时期的马克思主义”,它是在俄国实践基础上对马克思主义基本理论的修订与补充。

列宁主义最大的特征是其 “无产阶级专政” 的理论。列宁认为,在帝国主义阶段,无产阶级政党取得政权只能通过暴力革命的手段。他强调,在获得政权后,即使资产阶级已经不存在,仍有必要采取专政的方式来保卫无产阶级政权,而不应保留资产阶级民主制度。

在哲学理论方面,列宁在《哲学笔记》中,明确提出了对立统一是唯物辩证法的核心的重大命题,实现了唯物辩证法史上的重大突破。他还撰写了《唯物主义和经验批判主义》,系统阐明了辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理。

第一次世界大战与对帝国主义的分析

在第一次世界大战期间(1914—1918 年),列宁坚持无产阶级国际主义立场。他严厉谴责第二国际(Second International)多数领袖背弃反战决议,支持本国政府进行战争的行为(社会沙文主义)。列宁提出了 “变帝国主义战争为国内战争” 的口号。

基于帝国主义经济政治发展不平衡的规律,列宁在 1915 年提出了 “社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利” 的思想,这是他对社会主义革命理论的划时代新贡献。1916 年,列宁撰写了《帝国主义是资本主义的最高阶段》,全面分析了帝国主义的本质、特征和基本矛盾,指出帝国主义是无产阶级社会主义革命的前夜。

领导十月革命(October Revolution)

1917 年俄国二月革命推翻了沙皇尼古拉二世(Nicholas II)。列宁(Vladimir Lenin)深知需要立即返回俄国,在瑞士社会民主党人的帮助下,他乘坐由德国安排的“密封列车”经过德境,于 1917 年 4 月 16 日抵达彼得格勒(Petrograd)。

归国后,列宁迅速成为革命运动的领袖。他提出了著名的 《四月提纲》,指出俄国革命必须由资产阶级民主革命向无产阶级社会主义革命过渡,并提出了 “一切权力归苏维埃” 的口号。

同年 7 月,在“七月流血事件”后,临时政府通缉列宁。他潜伏在拉兹里夫湖畔的草棚里,并完成了《国家与革命》(The State and Revolution)的写作。

1917 年 10 月,列宁从芬兰秘密返回彼得格勒,亲自指挥武装起义。11 月 7 日(俄历 10 月 25 日),拥护布尔什维克的工人、士兵和水兵占领临时政府所在地冬宫(Winter Palace),宣告推翻俄国临时政府。史称 “十月革命”。

同月 8 日,列宁当选为第一届工农政府——人民委员会主席。世界上第一个社会主义国家由此诞生。新政府颁布了《和平法令》和《土地法令》,并于 12 月组建了全俄肃清反革命及怠工非常委员会(简称契卡,Cheka)。

巩固政权与苏维埃国家的建设

十月革命成功后,新生的苏维埃政权面临着国内外反动势力的威胁,包括资产阶级临时政府残余力量的反扑以及英、法、美、日等 14 个资本主义国家的武装干涉。列宁指出,迫切需要巩固新生的苏维埃政权,推行无产阶级专政是巩固政权最根本的举措。

战时共产主义与新经济政策(NEP)

为了最大限度地保障物资供应以应对国内战争(1918—1920 年),苏俄于 1918 年 6 月实施了 “战时共产主义” 政策。该政策主要包括强制征收农民粮食(余粮收集制)、国有化大中企业、实行计划配给制和严格的工人管理制度。

然而,战时共产主义政策导致了经济崩溃和严重的饥荒(1921 年),据估计约有 500 多万人饿死。农民对征粮产生强烈抵触情绪,发生了坦波夫叛乱,喀琅施塔得水兵也发生了暴动。

列宁实事求是地分析了形势,承认之前的计划存在错误。自 1921 年 3 月 21 日开始,苏俄放弃战时共产主义,转而实行“新经济政策”(New Economic Policy, NEP)。新经济政策的主要内容包括:以粮食税代替余粮收集制、允许商品买卖、放松外贸管制以及允许一定程度的私企经济存在。新经济政策使苏俄经济逐渐恢复,至 1928 年工农业产量成功恢复到 1913 年的水平。

在经济建设中,列宁在 1920 年提出了著名的口号:“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”。他十分重视全俄电气化计划(GOELRO),称其为“第二个党纲” 。

执政党建设与反对官僚主义

列宁高度重视执政党建设和苏维埃政权建设。他强调党必须不断加强自身建设、提高执政能力、发扬党内民主,并执行严格的纪律以维护党的先进性和统一性。为了提高全党的马克思主义理论水平,列宁推动大规模出版经典著作,并在全国范围内创办各级地方党校。

列宁认为,反对官僚主义是苏维埃国家的“政治内部任务”。他大力发展社会主义民主,认为发扬民主是克服官僚主义的根本政治措施。列宁强调,要通过不断扩大和实现人民的民主权利,例如实行选举制、确保人民群众拥有对国家官员的监督和罢免权(recall rights),以人民的力量制约权力。他认为,人民群众的监督是最能反映人民民主实质的,是防止和克服官僚主义的有效手段。

外交政策与共产国际(Comintern)

列宁时期,苏维埃俄国(后为苏联)的对外政策指导原则是维护民族平等和独立自主,争取世界和平和国际合作。

在对资本主义国家关系上,列宁主张进行必要的“妥协”,以实现 “和平共处” 的方针。例如,为了赢得暂时的和平巩固政权,列宁力排众议,坚决主张同德国签订了《布列斯特和约》(Treaty of Brest-Litovsk),尽管条件十分苛刻。

为打破帝国主义的经济封锁,列宁致力于与各国建立正常的外交贸易关系,例如在 1921 年与英国签订了通商条约。

在国际共产主义运动方面,列宁在第一次世界大战导致第二国际瓦解后,在理论和组织上做了大量准备工作,于 1919 年 3 月初在莫斯科成立了共产国际(Communist International,即第三国际)。共产国际致力于团结各国社会党左派力量,制定了国际共产主义运动的战略和策略原则。

列宁高度关注殖民地和被压迫民族的解放运动。他热情支持中国人民反抗列强侵略和封建压迫的正义斗争。苏俄政府在列宁的指示下,曾在 1919 年 7 月 25 日表示要归还沙皇政府从中国掠夺的一切被占领土。不过,尽管北洋政府多次派员磋商,苏俄拒绝放弃中东铁路(Chinese Eastern Railway)和从喀尔喀蒙古(Outer Mongolia)退兵。

晚年生活、逝世与身后的研究

由于紧张的革命与战争工作,以及 1918 年 8 月 30 日社会革命党人卡普兰(Fanny Kaplan)的枪击,列宁的健康受到严重损害。

1922 年 4 月,列宁颈部的子弹被取出。同年 5 月,他第一次中风,导致右侧部分瘫痪。1922 年 12 月,他第二次中风后停止政治活动。在第一次中风后,列宁完成了一份遗嘱(Testament),评论了六位苏共高级领导人,包括托洛茨基(Leon Trotsky)、约瑟夫·斯大林(Joseph Stalin)、季诺维也夫(Grigory Zinoviev)、加米涅夫(Lev Kamenev)、布哈林(Nikolai Bukharin)和皮达可夫(Georgy Pyatakov)。

在 1923 年 1 月 4 日的口授记录补充中,列宁建议想办法将斯大林从总书记的位置上调开,因为他“太粗暴”。1923 年 3 月,列宁第三次中风,此后直到去世一直卧床不起,也不能说话。

1924 年 1 月 21 日 18 时 50 分,列宁在戈尔基村(Gorki)因中风逝世,享年 54 岁。医学专家在解剖时认为,列宁的死因是血管壁硬化(动脉硬化),病因在颈动脉。

列宁逝世后,他的遗体被安葬在莫斯科红场西侧的列宁墓(Lenin’s Mausoleum)中。

列宁大脑研究与历史评价

列宁逝世后,为了研究其大脑的特殊之处,苏联成立了专门的实验室。德国著名神经学家奥斯卡尔·福格特(Oskar Vogt)主持了研究。福格特在 1927 年的报告中指出,列宁的大脑结构与常人不同,他的锥体细胞非常发达,连接纤维十分有力,认为列宁的大脑质地更高。

列宁被全世界共产主义者普遍认同为“国际无产阶级革命的伟大导师和精神领袖”。

- 约瑟夫·斯大林(Joseph Stalin) 赞扬列宁(Vladimir Lenin)朴实谦逊、不摆架子的特点,并评价列宁演说中的逻辑 “好像万能的触角”。

- 孙中山(Sun Yat-sen) 高度钦佩列宁,认为他是将理论变为现实的“万夫之雄”。

- 丘吉尔(Winston Churchill) 曾评价,对于俄国人民来说,最坏的事情莫过于列宁的诞生,而第二坏的事情则是他的死亡。

- 尼赫鲁(Jawaharlal Nehru,印度前总理)则认为,列宁的理论不断焕发生机,他是现在为数不多的不朽世界人物之一。

列宁主义作为马克思主义在帝国主义和无产阶级革命时代的新发展和新成果,开辟了马克思主义民族化之路。有中国学者认为,列宁的思想在马克思主义发展史上起着承上启下的作用,对于全面实现社会主义现代化仍具有重要的启迪意义和借鉴价值。

如果您对不同意识形态的起源和影响感兴趣,可以通过8values 所有结果意识形态页面了解更多信息,更多内容请继续浏览我们的官方博客。